Dans cette exploration, je reprends une partie du chapitre 5 de mon essai Figures, lectures. Logiques de l’imaginaire. Tome 1 (Le Quartanier, 2007). Ce chapitre 5 porte sur l’œuvre Les Pages-Miroirs de Rober Racine, qui, on le comprendra bien assez tôt, est une extraordinaire entreprise d’épuisement d’un livre, dans ce cas-ci, le dictionnaire Le petit Robert. Racine s’empare de toutes les pages du dictionnaire et il les enlumine, dans une entreprise systématique d’une rare portée. Les Pages-Miroirs sont un merveilleux exemple d’épuisement d’un objet, dans ce cas-ci d’un livre, et c’est la raison pour laquelle je reprends ce chapitre vieux de plus de 13 ans. Je n’ai pas cherché, ceci dit, à ajuster le chapitre pour le faire apparaitre dans Archiver le présent, je n’ai fait qu’éliminer certaines remarques liant le chapitre aux autres chapitres de l’essai.

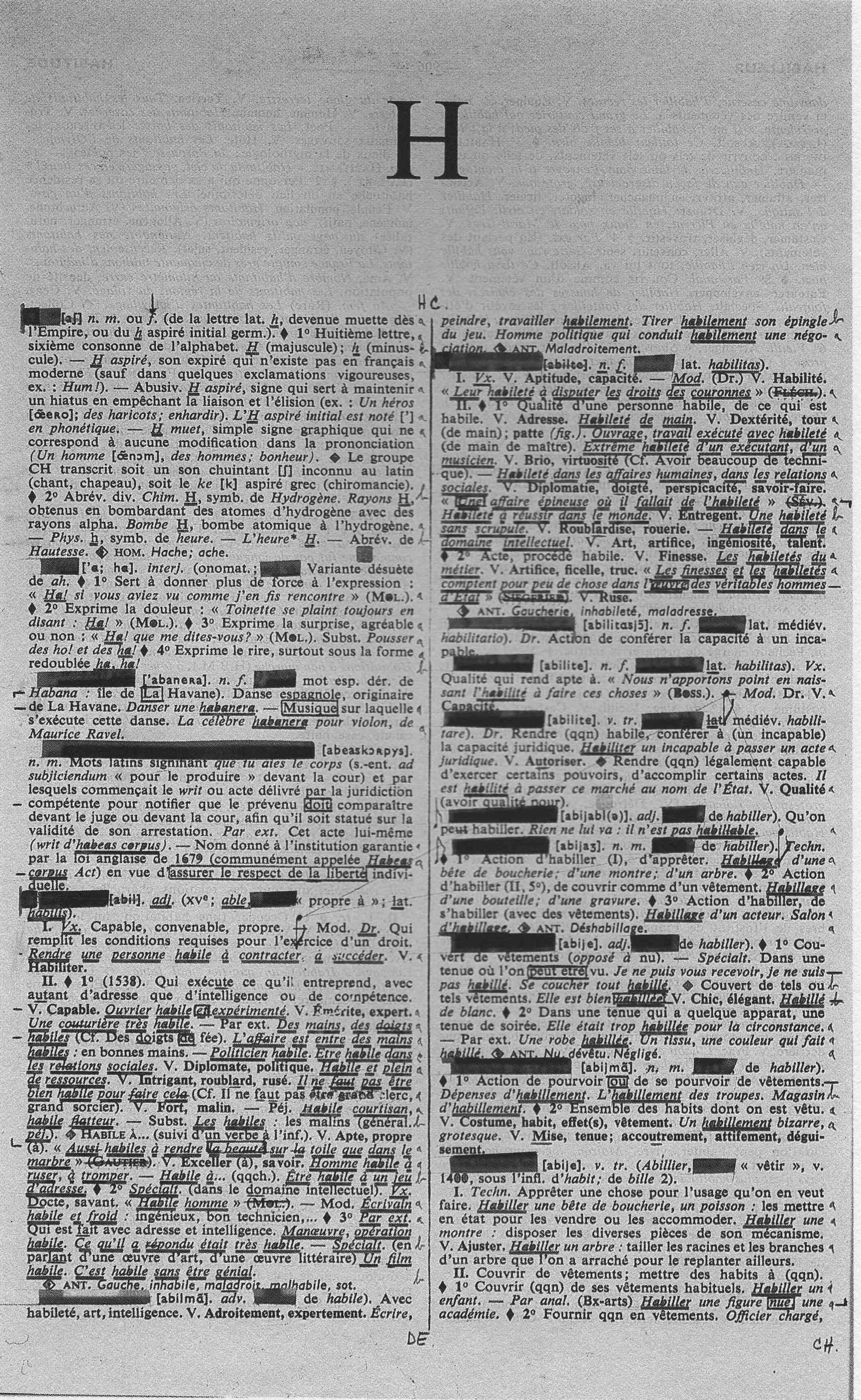

Imaginons un homme taciturne et insomniaque. Un homme qui a lu Flaubert et Proust. Un homme pour qui les mots, la musique et les images se chevauchent et se confondent. Il choisit, un jour, de s’attabler à une œuvre déraisonnable qui l’occupera pendant quatorze années. En d’autres temps, il aurait été placé dans une maison de repos. On aurait tenté de chasser ses idées négatives et de briser cette monomanie qui le consume. Mais le siècle en est à ses dernières décennies et personne n’intervient. L’homme entreprend donc, sans autre outil qu’un scalpel, des crayons de couleurs et des règles, de détacher les pages de son dictionnaire, de les déposer sur sa table et de découper de fines lamelles de papier sous les mots, perforant les feuilles sous certaines lettres, ornant les colonnes du lexique de signes et de symboles. Pendant quatorze ans, cet homme fait de l’exhaustivité et du dépassement des limites un principe artistique. Il s’empare des 2130 pages du dictionnaire et les barre de traits verticaux, horizontaux et obliques. Il les dore de carrés rouges, roses et bleus, et identifie des notes de musique dont il trouve la trace dans les mots qu’il décompose sans égards pour leur sens. Chaque page devient le prétexte à une œuvre au noir qui transforme un lexique en œuvre d’art. Quel défi à la littérature cet homme lance-t-il? Que cherche-t-il à atteindre?

Cet être acharné n’a rien d’une fiction postmoderne. Ce n’est pas un personnage inventé par Philip K. Dick ou Emmanuel Carrère. S’il est une sorte de Bartleby, un écrivain négatif qui a fait du refus du raisonnable son credo, son art est bien réel. Les pages découpées et enluminées du dictionnaire sont Les Pages-Miroirs, l’une des œuvres les plus fascinantes de la deuxième moitié du vingtième siècle. Et elles sont signées Rober Racine. Comme il le raconte lui-même, avec un brin d’ironie :

Je dis souvent que j’aurais pu écrire Les Pages-Miroirs. C’est-à-dire raconter en écrivain, tel Italo Calvino ou Jorge Luis Borges, l’histoire d’un être bizarre qui découpe tous les mots du dictionnaire pour ensuite en enluminer les retailles, les pages restantes. Écrire cette histoire m’aurait pris trois ou quatre jours et aurait tenu en huit ou neuf pages. Mais non. Au lieu de les écrire, je les ai faites. Et c’est toute la différence. La différence d’une vie, née de mon acceptation à faire Les Pages-Miroirs[1].

Comment expliquer un tel projet, fondé sur la démesure et un sens étonnant de l’exhaustivité? Car, on parle ici de toutes les pages de l’édition de 1979 du Petit Robert et de quatorze ans de vie! Que signifie cet entêtement? Quelles en sont les conséquence sur le statut même de ce livre? À quelle forme d’obsession répond ce labeur sans commune mesure?

Cette obsession est celle de la figure. Rober Racine transforme le livre – et le livre par excellence, parce qu’il contient tous les livres, toutes les possibilités de la langue –, en une figure du livre. Son projet porte sur un texte, un outil de travail et de référence, un objet de tous les jours que l’on consulte sans trop y penser, qui se trouve transformé en une figure d’une étonnante singularité.

Dans les pages qui suivent, je décrirai le processus de figuration auquel Racine soumet le Petit Robert. Il s’empare d’un objet qu’il transforme en une figure construite à même la langue. Il figure dont il entreprend d’épuiser les possibilités, dans un geste démesuré.

La loi du dictionnaire

Les Pages-Miroirs placent d’emblée Rober Racine du côté de la démesure. Qui, dans son bon droit, passerait des années entières à « dorer, souligner, tracer, perforer, entailler, circonscrire, illuminer, voiler, dévoiler, strier, inscrire, indiquer[2] » les pages du Petit Robert? Qui en collerait les 55,000 entrées sur des petits panneaux afin de les planter au sol et ainsi créer un parc où ils sont répartis en quartiers de façon à faire « du dictionnaire un lieu géographique où la lecture de chacun devient un parcours[3] »? Qui jouerait les Vexations d’Erik Satie, œuvre pour piano solo composée d’un court motif joué 840 fois de suite et dont l’exécution prend plus de quatorze heures? Qui encore construirait un Escalier Salammbô, un véritable escalier dont les marches en bois représentent en volume les dimensions de chacun des chapitres du roman de Flaubert, afin d’en faire une lecture publique de plus de quatorze heures, les chapitres étant « gueulés » à la Flaubert sur leur marche?

« L’œuvre de Racine, » nous dit Danielle Legentil, « dépasse l’entendement. Elle est démesurée, inclassable, inqualifiable[4]. » Elle est à coup sûr marquée par l’excès, des modalités d’appropriation maniaques, un souci du détail et de l’exhaustivité. Ses projets artistiques exploitent les limites humaines, celles du corps qui doit se plier au jeu de la répétition, à un travail sans fin; celles aussi de l’imagination, dont les seuils sont à tout le moins révélés dans leur fragilité même. À colliger les différentes œuvres et performances de Rober Racine, on est étonné de l’étrangeté des travaux entrepris, de la force des dispositifs de défamiliarisation conçus; en même temps, comme si l’imagination avait cédé le pas à l’obstination, l’impact de son travail vient des détournements pratiqués, du supplément apporté à des œuvres ou des objets déjà consacrés. Nous sommes dans une culture de la glose, nous répète à l’envi la modernité critique[5], et l’œuvre de Racine s’y impose comme le commentaire absolu, inéluctable. Que faire d’autre avec le dictionnaire, après Les Pages-Miroirs, sinon que le ramener à sa fonction première, le consulter?

En fait, ce supplément que propose Racine, il se donne, à chaque fois, comme processus de réinscription et de déplacement. Le texte qui sert de prétexte à l’œuvre n’est plus le centre de l’attention, mais l’élément d’un ensemble. Il est intégré à un signe plus large, à une totalité qui le subsume, une figure. Le Salammbô de Flaubert devient un escalier qui sert de cadre à une performance; les entrées du dictionnaire sont transformées en panneaux qui délimitent un parc; et les feuilles qui restent sont récupérées pour être enluminées et déposées sur des miroirs. C’est une figure « figurante » plutôt que « figurée », comme le préciserait Georges Didi-Huberman : une « figure en suspens, en train de se faire, en train d’apparaître. En train de ‘se présenter’, et non en train de ‘représenter’[6]. »

La singularité de ce travail vient d’une poétique qui pose, comme l’artiste aime à le dire, le littéral comme donnée du littéraire. Les mots sont pris au pied de la lettre. Ils sont, dans un premier temps, désémiotisés, c’est-à-dire ramenés à leur statut d’objet. Racine les manipule, en effet, non pas en tant que signes et mots, mais que traces matérielles, de l’encre déposé sur du papier, des formes concrètes ayant des dimensions, un poids, une existence. Ce sont ces traces dont il s’empare et qu’il transforme à sa guise. Cette réduction initiale du signe à la chose qui le porte est à la base de son travail de figuration. Elle libère la page, le texte ou le livre et permet son réinvestissement figural. Les pages du dictionnaire sont ainsi traitées comme des objets. Et les signes qui y sont présents ne sont pas réinvestis, initialement du moins, en fonction des codes linguistiques traditionnels et de l’usage habituel pour un tel type de texte, mais de codes iconiques et acoustiques. La page est convertie en page-miroir. Le texte est transformé en figure du texte. Or, cette fabrique procède d’un détournement. À la règle fixe des définitions et de leur loi répond un art de l’aléatoire, de la chance, des possibilités, actualisé par un geste qui se veut spontané, et qui, au fur et à mesure qu’il se complexifie, devient une pratique en bonne et due forme. Une pratique qui s’offre à une quête.

Les modalités d’apparition d’une figure reposent sur la transformation d’un objet du monde en signe. C’est le pot de peinture transfiguré en figure d’un homme désabusé, dans The Body Artist de Don DeLillo[7]. Racine n’agit pas autrement. Il banalise un signe, en le rabattant au statut de chose, ce qui lui permet de le projeter à nouveau, en fonction de modalités personnelles, d’un ensemble de procédés qui en renouvellent le statut et le sens. Il s’approprie le Petit Robert, se servant de sa matière pour projeter une figure, une entité sémiotique complexe dans la fabrication de laquelle il consacrera quatorze années de sa vie.

Faire une oeuvre

Les Pages-miroirs sont des figures et, dans leur fabrication, Racine y agit tour à tour à titre de museur, de scribe et d’interprète.

Le dessaisissement du musement est illustré par toutes ces heures passées à muser sur les pages du Petit Robert, à laisser son esprit errer, attiré non pas tant par leur contenu que par leur forme, par leur aura. Les enluminures et multiples inscriptions apparaissent comme le résultat d’une singulière trame de temps et d’espace, fondée sur le contact nocturne et prolongé avec les feuilles.

Les termes avec lesquels l’artiste choisit de parler de son état d’esprit lors de la confection de ses pages-miroirs décrivent parfaitement l’ouverture à la logique associative que le musement engage. Comme tout museur, Racine se perd dans la contemplation de ses pages-miroirs. « Quand je fais Les Pages-Miroirs, » explique-t-il, « je suis dans un autre espace. Dans un temps étiré. Une heure semble un jour. L’heure a un poids, lourd, dense. Ce sont des heures seules. Elles m’amènent dans la miniaturisation exemplaire du secret à l’état pur. Je suis en elles. Je travaille[8]. » Et ce travail consiste à faire d’étranges manipulations alchimiques qui transforment les mots en images et en notes de musique, comme si tout participait d’une intelligence secrète, accessible aux seuls initiés. Racine se déclare « en elles »; en d’autres mots, il se projette totalement dans ce monde de la figure. Et c’est dans ce lieu qu’il se transforme en démiurge, en maître des associations. Le monde imaginaire des figures est celui des transformations et des vases communicants. Tout y est possible, tout est soluble dans tout. Racine l’a compris : « Juste au bord des mots, il y a l’image. Juste au bord d’une image, il y a le son[9]. » L’état d’esprit du museur le pousse à retracer ces relations et à s’inscrire d’emblée dans cette logique du hasard et de la contiguïté qui permet de trouver dans des mots des images et dans celles-ci des sons. C’est le jeu pur de l’esprit qui produit ces conversions :

L’état de veille est propice à la contemplation. L’état de parure. Le paraître. La ténuité des songes à venir. L’errance retardée, mise de côté au profit de la méditation. Regarder une image, n’est-ce pas se faire offrir une façon de méditer au-delà? Être là, tout près du réel, mais ne pas y entrer. Du seuil à l’orée, en passant par le laps et le clin, voilà l’infinitésimale durée d’un regard. Les pores de l’espace, du temps. L’image en soi vers l’autre. Elle apparaît, s’offre à nous à mesure que nous l’oublions. Il faut alors lui laisser la place. Sa place[10].

Contemplation, songes, errance, méditation, image en soi, oubli… Les termes renvoient à une pratique du musement qui seul peut faire émerger des figures. Or, leur apparition est à la fois manifestation d’une présence, puisque les formes s’incarnent littéralement sur la page, et révélation d’une irréductible absence car, même si le nombre de pages est limité, la quantité d’inscriptions est infinie, l’œuvre pourrait ne jamais se terminer. Louise Déry a signalé à cet effet que « dans sa dimension artistique et poétique, l’œuvre [inventait] une valeur d’infinité troublante[11] ».

Le musement n’est rien sans le travail d’un scribe qui vient en concrétiser les illuminations, « un travail physique où le corps tout entier est investi, envahi[12] ». La fabrication des pages-miroirs est aussi une pratique complexe qui vient singulariser chacune des pages du dictionnaire. Son entreprise consiste à « Faire de chaque définition, de chaque espace occupé, un lieu unique et privilégié[13]. » Une figure unique. À la suite de son passage, les pages du dictionnaire se ressemblent toujours, elles ont par contre changé de qualité.

La page d’un dictionnaire n’est pas une totalité, son contenu est arbitraire, une actualisation physique accidentelle, liée aux impératifs de l’édition. Elle est la partie d’un tout, l’unité d’un système. Transposée en page-miroir, elle devient une totalité, elle se détache du système pour devenir une œuvre en soi, autonome. On ne la consulte plus, on la regarde, pour en apprécier l’art. Les définitions ne sont plus objets de l’attention, elles sont cet arrière-plan qui permet de faire apparaître des jeux langagiers, musicaux et visuels, des variations, un travail sur la matérialité même du logos.

Le dictionnaire est l’inscription de types, de généraux. C’est la langue qui est donnée, la loi. Nous n’avons jamais en main qu’une réplique, qu’une copie de cette loi, présentée sous forme de livre, de pages classées selon l’ordre alphabétique des mots contenus. Le travail de Racine change la nature de ces pages. De répliques actualisées d’un type, segmentées artificiellement pour des raisons matérielles, elles deviennent des singularités, des événements singuliers uniques. Chacune devient une figure. Le livre est devenu une figure du livre.

Ce processus de singularisation est double : il consiste d’abord à vider ou à « déblanchir » la page, puis à la réinvestir. Le déblanchissement de la page, le terme est de Racine, consiste à opérer « de fines découpures sous les mots[14] ». Ces découpures font apparaître des vides : « Plus je déblanchis la page, » affirme-t-il, « plus les vides apparaissent; littéralement. Je fais le vide sous le mot. […] C’est véritablement une percée dans le dictionnaire, entre les lignes; dans les entrailles du livre[15]. » En plus de ces découpures, l’artiste fait d’infimes perforations placées « sous chaque lettre formant le nom des auteurs cités dans les définitions que je traite. Pourquoi perforer? Pour créer une façon différente de créer une réalité[16]. »

Découper le dictionnaire, c’est évidemment ouvrir un espace pour permettre l’investissement. Le vide des pages-miroirs, fait de perforations et de découpures, est avant tout une absence. C’est un vide déjà sémiotisé, construit et régulier (le cercle de la perforation, le mince rectangle de la découpure), qui permet la recréation, l’investissement figural. La page trouée n’est pas abandonnée, laissée à elle-même, elle est travaillée. Le vide est le point de départ d’un travail de scribe. Racine couvre les pages d’annotations, il dessine des petits carrés de couleur et dore les mots en italique. Des traits verts identifient les auteurs québécois cités, des clefs de sol indiquent des références à la musique, etc.

Cette écriture se tient loin du sens et de l’usage linguistique. Elle se déploie aux limites de la langue, là où le mot devient tout autre chose. Il y est envisagé comme image. C’est le mot « comme voix. Le mot comme geste et mouvement de tout le corps. Le mot comme silence. Le mot à la fois écran et projection. […] Chaque mot, chaque image, geste, son ou regard est l’île des commencements d’un monde mystérieux[17]. » Or, ce monde est celui de la figure.

Du vide de la page déblanchie, Racine fait surgir une acoustique, faite à la fois de « phrases harmoniques » et d’une « musique » des pages-miroirs. Les phrases harmoniques sont ainsi une façon de faire parler la page. Elles sont inventées à partir de mots et de syntagmes soulignés. Des traits dans les marges indiquent leur présence. Ces phrases se lisent de haut en bas, de gauche à droite. Elles apparaissent au gré des pérégrinations nocturnes de Racine sur le terrain du dictionnaire. Elles sont le résultat de ses errances. Tel le flâneur de Baudelaire, l’artiste a capté des mots au hasard, attiré par leur aura. La page 703 fait émerger : « La nuit amorce une route inachevée. Rien de plus légitime que l’éternité. »; la page 1015 : « L’écriture musicale est une lumière. Insuffler une île. » D’où viennent ces mots ? Quels principes guident leur choix ?

La phrase harmonique de la colonne de gauche de la page 752 est « Faire une œuvre, faire un livre, voilà la joie[18]. » Les mots de cette phrase viennent de l’entrée « faire ». Ainsi, « faire une œuvre » est le quatrième syntagme donné en exemple pour la deuxième acception du verbe (« réaliser (une chose abstraite) »); « faire un livre » vient d’une citation de La Bruyère donnée en exemple à cette acception : « C’est un métier que de faire un livre, comme de faire une pendule »; « voilà la joie » trouve son origine dans une expression figurée : « Ça commence à bien faire, ça suffit, en voilà assez. »; et dans un exemple d’Alphonse Daudet : « Ces moulins ‘faisaient la joie et la richesse de notre pays.’ »

On le remarque sans peine, c’est à partir d’un matériau disparate que la phrase harmonique a été constituée. Elle ne doit rien sémantiquement à son contexte d’apparition : la page du dictionnaire a servi uniquement de réservoir de mots, réorganisés afin de constituer une nouvelle réalité langagière. D’où vient cet harmonique? Qu’est-ce qui a motivé Racine à utiliser ces mots, à composer cette phrase? Pourquoi utiliser La Bruyère et Daudet, quand il aurait pu tout aussi bien arrêter son choix sur la Bible, Pergaut, Balzac, Nerval, Flaubert, Baudelaire, Valéry, Benda, Buffet, St-Simon, Zola, Aymé et Green, tous cités dans cette colonne? Racine avait autour de 800 mots à sa disposition. Rien ne justifie ses choix, rien sinon les aléas de son propre musement, de cette attention flottante à laquelle il consacrait ses nuits.

Racine a laissé errer son attention, qui s’est détachée du sens des mots pour s’arrêter à leur forme, à leur figure, aux volumes de la page et de la colonne, son esprit attrapant au vol des images et des pensées, des formes sur lesquelles il choisit de s’arrêter. Si muser, c’est se perdre dans la contemplation de figures, le travail de Racine montre ce que cette errance peut donner, quand elle se déroule, un scalpel et un crayon à la main. Racine ne fait pas que muser, il transcrit, comme un scribe, au gré de vibrations, le résultat de son musement; il inscrit au scalpel des signes sur la page, des signes nullement motivés par les codes de la langue, mais par leur forme ou leur musique.

En plus de ces phrases harmoniques, Racine compose aussi la musique des pages-miroirs. À partir de la lettre G, il commence à souligner « les notes de la gamme que l’on retrouve dans la plupart des mots de la langue française : faut, résolution, soleil, assimilation, solitude, silence, etc.[19] » Il lit donc les mots à la recherche d’une musicalité secrète, d’un code sous-jacent qui affleure, si on accepte de prendre le langage à contre-pied. Car, c’est une musicalité paradoxale et avant tout muette qui est déployée! Les notes trouvées ne se donnent pas à entendre, mais à voir. Identifier un do dans douceur, un ut dans faut ou un la dans laiton, comme le fait Racine, ne requiert aucune écoute; c’est le sens de l’observation qui est sollicité, la vision. S’il y a musique dans les pages miroirs, c’est avant tout une musique du regard, une musique de l’œil, dans un étonnant croisement des sens.

Les notes sont désémiotisées de la même façon que les mots l’ont été. Vidées de leur musicalité, elles sont identifiées et soumises à un nouvel investissement. Racine ne se limite pas, en effet, à identifier les notes présentes dans les mots, il entreprend de les faire résonner, de les donner à entendre. Il transcrit ainsi sur des portées les notes trouvées, se servant, pour y arriver, d’un ensemble d’équivalences et de conventions[20]. Les mots ont fait apparaître des notes qui ne demandaient plus que d’être jouées. Pour l’édition de 1998 du Dictionnaire, Racine interprète au piano seul quinze des lettres de l’alphabet. Le livre est accompagné d’un CD, intitulé « La musique des mots ». Son interprétation y est dépouillée, elle se donne comme une petite musique de nuit, une musique du musement[21].

L'interprète des pages

Sous la plume d’un scribe qui multiplie les traductions, les feuilles du Petit Robert sont devenues des pages-miroirs, elles-mêmes porteuses d’une musique jouée au piano. L’art de Racine est un travail en continuel devenir. C’est un travail qui ne cesse d’être réinterprété. L’artiste ne fait pas que prendre note de son musement, il travaille sur ce matériau glané au fil des nuits et des découpures. Il fait acte d’interprète, cherchant non seulement à faire perdurer son œuvre, lui trouvant des débouchés inédits, mais à l’expliquer et à la comprendre, ce dont témoignent ses multiples interventions dans les deux éditions du Dictionnaire.

Les Pages-Miroirs ne sont pas une œuvre spontanée. Leur lente composition, même si elle tire son origine d’un musement dont elle ne conserve que des traces superficielles, dépend d’une importante réflexion sur leur statut. C’est ce que confirme leur dimension spéculaire. Car, les pages du Petit Robert ne sont pas que déblanchies puis réinvesties, elles sont littéralement posées sur des miroirs, des surfaces réfléchissantes.

En fait, nous dit Racine, ces miroirs représentent l’acoustique même des pages[22]. Ils sont ce qui les fait résonner, ce qui en amplifie le mouvement et le sens. Ils ajoutent une dimension, celle nécessaire à leur saisie. Sans miroirs, les pages seraient repliées sur elles-mêmes, caustiques, hermétiques, réfractaires à toute appropriation. Leur présence, presque en palimpseste, les transforme en œuvre totale, infinie.

Lorsque Racine fait le vide sous les mots, « [ce] vide se mire dans le miroir placé sous la page et renvoie ainsi l’image du verso de cette page mêlée, fondue, confondue à l’image de celui ou de celle qui se place devant elle[23]. » Lorsque nous regardons une page-miroir, c’est dire que nous nous apercevons. Notre propre image est réfléchie, fragmentée, disloquée, projetée à travers des rectangles et de fines découpures. Le déblanchissement a pour effet de dégager des aires de réflexion, bandes étroites où nous pouvons reconnaître des parties de notre visage. Comme les entrées ont été retirées, c’est nous qui apparaissons à la place des mots. Nous sommes ce qui est défini : notre regard, notre connaissance du langage et du monde. Les pages-miroirs nous confirment que nous donnons vie aux mots et à leur signification.

Nous contemplons une œuvre et celle-ci nous regarde en retour… Or, c’est la marque de toute figure, non pas tant d’être observée, que de donner l’illusion de nous regarder en retour. Le pouvoir de la figure vient de ce regard qui nous est renvoyé. En ce sens, les pages-miroirs sont des figures non seulement pour Racine, qui s’est entêté à les produire, mais pour nous aussi qui les examinons. Elles nous demandent de nous investir, d’en prendre possession, puisque nous y sommes déjà, sans que nous le sachions, au moment même où notre regard se dépose sur leur surface. « C’est une juxtaposition de fragilité, » nous dit Racine, « littérale et littéraire; réelle et imaginaire. Il y a l’infini où se place le visage de l’autre devant la page-miroir. Le visage s’aperçoit, strié par les mots, par les rides de la page[24]. » Nous sommes cités par l’œuvre, présents entre les mots qui ne sont plus neutres, car déjà porteurs, par devers eux, de notre propre figure. Nous ne lisons plus le dictionnaire, nous sommes lus par lui, notre visage y est réfléchi. Il nous capte et nous révèle à nous-mêmes, sans rien conserver de ce que nous pouvons y trouver.

Les Pages-Miroirs sont des figures de notre rapport complexe à la langue et à ses signes. Si les mots y sont neutralisés, transformés en images et en notes de musique, ils demeurent malgré tout des signes. Et ils nous disent que nous ne sommes que langage. Ce n’est qu’à travers lui que nous pouvons nous voir, dans les vides ouverts sous leurs corps. Et nous ne nous y voyons jamais que fragmentés. Nous sommes ces spectres qui hantent les jours entre les lignes. Une présence révélée quand l’opacité de la page cède le pas à la transparence du vide. Nous sommes ce qu’il y a au-delà de la page.

[1] Robert Racine, Le Dictionnaire, Montréal, L’Hexagone, 1998, p. 30. Le livre a été publié une première fois, en 1988, aux éditions Parachute et à la galerie René Blouin. Le texte est sensiblement le même. Dans l’extrait cité, les deux dernières phrases étaient différentes. En 1988, il est question de neuf années consacrées aux pages-miroirs : « Une petite différence de presque neuf ans. Une infime différence qui est née de mon acceptation à faire les Pages-Miroirs. » (p. 10-11) La mention été éliminée et remplacée, en 1998, par « une vie ». En fait, les neuf ans sont devenus, dans la deuxième version du texte, quatorze ans, ce qui rend compte de la continuation du travail de Racine, de la poursuite de sa quête.

[2] Louise Déry, « Le regard des mots », Rober Racine : Les Pages-Miroirs, 1980-1995, Montréal, Centre international d’art contemporain de Montréal, 1996, p. 10.

[3] Racine, Le Dictionnaire, op. cit., p. 21.

[4] Danielle Legentil, « Préface. La millième nuit », Le Dictionnaire, op. cit., p. 12.

[5] C’est l’argument développé, entre autres, par George Steiner dans Real Presences, Chicago, The University of Chicago Press, 1989. Racine participe en fait de ce que John Barth a nommé, à la fin des années soixante aux États-Unis, une littérature ou un art de l’épuisement, une poétique qui vise un renouvellement des formes et des pratiques artistiques par une déconstruction, un épuisement des conventions, des lois, des traditions (« The Literature of Exhaustion », repris dans The Friday Book. Essays and Other Nonfictions, New York, G.P. Putnam's and Son, 1984).

[6] Georges Didi-Huberman, Phasmes. Essais sur l’apparition, Paris, Minuit, 1998, p. 88. La figure figurée est de l’ordre de la forme, de l’aspect. C’est la figure complétée et, par conséquent, statique. La figure figurante est un processus en acte, essentiellement dynamique.

[7] The Body Artist de Don DeLillo, The Body Artist, New York, Scribner, 2001.

[8] Racine, Le Dictionnaire, op. cit., p. 42.

[9] Ibid., p. 47.

[10] Ibid., p. 45.

[11] Déry, « Le regard des mots », loc. cit., p. 13.

[12] Racine, Le dictionnaire, op. cit., p. 41.

[13] Ibid., p. 34.

[14] Ibid., p. 34.

[15] Ibid., p. 34.

[16] Ibid., p. 37.

[17] Ibid., p. 51.

[18] Ibid., p. 61. La page est reproduite dans la version de 1988 du Dictionnaire (op. cit., p. 25). La page, qui comprend les définitions des lexèmes « Faim-calle » à « Faire », porte un titre, « écrire émouvoir », dont les mots ont été rédigés à la main sur un fond noir, pour « écrire », et jaune orange, pour « émouvoir ».

[19] Ibid., p. 39. Dans une premier temps, ce découpage était limité aux définitions les plus longues; graduellement le jeu s’est précisé et, dès la lettre H, des triangles ont été tracés à la mine de plomb sur les pages, chaque arête étant marquée par une croche. Ces triangles délimitent des aires ou des zones musicales où sont dénichées les notes, transcrites sur des portées musicales.

[20] Il a décidé par exemple que chaque mot valait un temps : « Ainsi, si on rencontre une seule note dans un mot (ex. : solitude), la note sol est une noire; elle vaut un temps. Si on rencontre deux notes dans un mot (ex. : dormir), do et mi sont respectivement une croche (un demi-temps), ce qui donne au total un temps. » (Ibid., p. 184)

[21] Lors de l’exposition « Aurora Borealis » du Centre international d’art contemporain de Montréal en 1985, Racine avait présenté « La musique des Pages-Miroirs ». Quatre pages-miroirs avaient été « montées sur quatre petites boîtes blanches dissimulant chacune, à l’intérieur, un magnétophone diffusant très discrètement une musique gravée sur cassette. » (« Rober Racine et la musique des mots », Rober Racine, op. cit., p. 18) Cette musique avait été jouée au piano, en solo. Comme le dit R. Gervais, cette musique était une sorte de « ready-made », une musique clandestine, dissimulée, d’une potentialité ouverte sur l’infini : « Depuis l’invention de ce type de dénomination par Guido D’Arezzo au XIe siècle (soit la solmisation, donnant un nom aux notes), et ses développements subséquents, on aurait pu composer de la sorte. On ne l’a pas fait parce qu’on ne le « voyait » pas, tout simplement. On n’imaginait pas une telle idée, un tel système. » (ibid., p. 18)

[22] Racine, Le dictionnaire, op. cit., p. 34.

[23] Ibid.

[24] Ibid., p. 39.

Gervais, Bertrand. «L’art des mots. Figurer à l’infini ou "Les Pages-Miroirs" de Rober Racine ». Explorations Archiver le présent?, 2020. <http://archiverlepresent.org/exploration/lart-des-mots-figurer-linfini-o....